最近、食事中によくむせちゃうのよね・・・

大丈夫かしら?

食事中のむせ込みは放置すると危険!

健康寿命に大きく関わってくる問題ですので、この記事で詳しく解説していきます。

「最近、高齢の親が食事中によくむせる…」「飲み込むのに時間がかかり、食事量が減ってきている」

こうした”飲み込みにくさ”は嚥下(えんげ)機能の低下が原因かもしれません。

嚥下機能の低下は、高齢者に多く見られ、放置すると誤嚥性肺炎やフレイルなど健康寿命を大きく左右するリスクに繋がることがあるのです。

本記事では、嚥下機能がどのように落ちるのか、主な原因や対策を理学療法士の視点も交えて解説します。自分や家族が「あれ?」と思ったら、ぜひ参考にしてください。

嚥下機能とは?なぜ高齢者は飲み込みにくくなるのか

嚥下機能の基礎知識

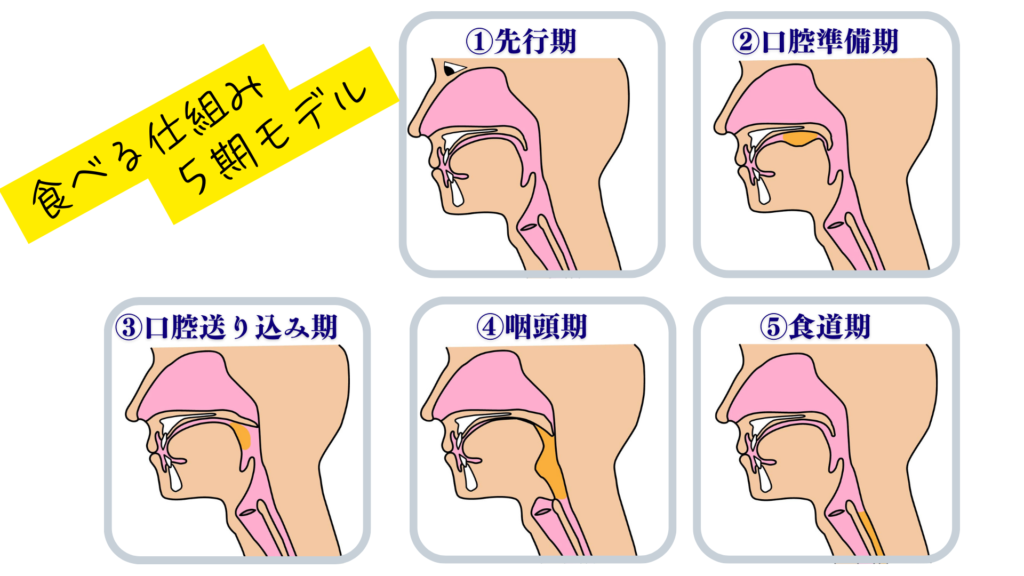

嚥下は先行期、口腔準備期、口腔送り込み期、咽頭期および食道期の5つのステージに分けられます。

これを嚥下の5期モデルといいます。

先行期

口に食べ物を運ぶ前の段階で、視覚や嗅覚で食べ物を認識する時期。

「これは食べ物じゃないな」「硬そうだな」と判断する。

口腔準備期

食べ物を口の中に入れ、咀嚼(噛む)して食塊(柔らかく、まとまりのある塊)を形成する時期。

口腔送り込み期

食塊を舌で送り込む時期。舌の動きで食塊が咽頭へ移動する。

咽頭期

食塊が咽頭に達し、喉頭蓋(気管の入口)が閉じ、食道へ移動する時期。

このとき呼吸は一時停止し、気管へ食塊が侵入するのを防ぐ。

食道期

食塊が食道へ入り、蠕動(ぜんどう)運動で胃まで送られる。

誤嚥とは

誤嚥とは、食道に送り込まれるべき食塊や水分が気管や肺に入ってしまった状態のことを指します。通常、誤嚥した場合は激しく咽せて誤嚥した物を吐き出す防御機構が働きます。

しかし、さまざまな問題により、誤嚥しても咽せなかったり、咽せてもうまく吐き出せない場合もあり、この状態を不顕性誤嚥といい、誤嚥性肺炎のリスクが高い状態となります。

高齢者の嚥下機能はどこに問題が生じやすいのか

- 口腔準備期〜口腔期:歯や舌の動きが弱まり、食塊をうまく作れない

- 咽頭期:喉頭蓋が完全に閉じず、むせ込みや誤嚥が起こりやすい

- 食道期:食道の蠕動力低下で、飲み込みに時間がかかる

飲み込みにくい主な原因:高齢者に多いパターン

歯の問題

- 歯が少ない、入れ歯が合っていない方は、食塊形成には不利になる

口腔周囲筋の衰え

- 舌や噛む筋肉の衰えにより食塊形成が不十分になる

- 唾液分泌が低下し、食べ物がまとまりにくい

咽頭期の反射低下

- 嚥下反射が鈍くなり、気管がうまく閉じ切らないため、誤嚥リスクが増加

神経疾患(脳卒中、パーキンソン病 等)

- 中枢神経のトラブルで、嚥下の指令やコントロールがうまく働かなくなる

フレイル・サルコペニアの一環

- 全身の筋力低下に伴い、喉や口腔周りの筋力も弱まる

こんなサインが危険!チェックリストで自己点検

| 項目 | チェック |

| 食事中に頻繁に咽せたり、咳き込む | ⬜︎ |

| 1回の食事に時間がかかり、疲れてしまう | ⬜︎ |

| 食後、声がガラガラになりやすい/痰が絡む | ⬜︎ |

| 水やお茶を飲むときに違和感がある、または咽せる | ⬜︎ |

| 体重が大きく減少し、食事量も減った | ⬜︎ |

| 噛む力が落ち、硬い食べ物を避けるようになった | ⬜︎ |

| 歯や義歯の不具合で、口内の痛みや噛み合わせが悪い | ⬜︎ |

複数当てはまる場合、誤嚥や嚥下機能低下のリスクが高いため、要注意です。

歯や義歯の問題がある方は、歯科医へ相談しましょう。咽せ込みにチェックが付いた方は、やわらか食などの嚥下食が適応になるかもしれません。

飲み込みにくさが進行すると何が起こる?

誤嚥性肺炎

- 食塊が気管に入ることで炎症 → 高齢者の肺炎の多くの原因に

- 誤嚥を繰り返すうちに重篤化することがある

栄養不足・フレイル進行

- 食事量の減少で体重・筋力が低下 → 転倒・要介護リスクが増加

食事量の減少や食欲不振が引き起こすフレイルについては以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方は参考にしてみてください!

食事の楽しみの減少

- 食べるのが苦痛になり、より食事量の減少を招くだけでなく、うつ傾向となりやすい

理学療法士が提案する嚥下機能の対策

口腔体操・嚥下リハビリ

- 口を大きく動かす(「い・う・べ」など)や舌の出し入れ運動

- ストローを使い、水をぶくぶくさせる

- 頬を膨らませたり、へこませる

- 喉のアイスマッサージ

やわらか食・ムース食の活用

- 咀嚼力や嚥下機能に応じてやわらか食や刻み食を選ぶ

- とろみ剤を使用し、水分で誤嚥しにくくする

- 出汁とろみやあんかけを使い、食塊形成をしやすくする

正しい姿勢・食事環境

- 顎を軽くひき、背筋を伸ばす姿勢が飲み込みやすい

- テーブルや椅子の高さを調整し、食べやすい姿勢に調整する

- 掻き込んで食べたりせず、ゆっくり一口一口食べる

歯科・ST(言語聴覚士)との連携

- 歯科で口腔ケアや義歯調整などを行い、噛む力をサポート

- 言語聴覚士による嚥下リハビリで、安全に食べる手順を練習

- 在宅リハビリテーションや歯科往診が利用できる地域も

飲み込みやすくする食事・サービスの工夫

とろみ剤・出汁とろみ

- お茶や汁物にとろみをつけ、誤嚥を防ぐ

- パサつく魚などに出汁とろみをかけ、食塊形成を助ける

やわらか食対応の宅配弁当

- 調理の負担を減らし、やわらかく食べやすい形態で届けてくれる

- 具材の硬さや大きさを確認して安心して食べられる

- あ【完全ガイド】宅配弁当って何?メリット・デメリットから利用方法・種類まで徹底解説

- あ【理学療法士が解説】高齢者が宅配弁当を選ぶ際のポイント

宅配弁当をよく知らない方は、以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください!

高齢者がどうやって宅配弁当を選ぶのか知りたいという方は、以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください!

口腔ケアグッズ

- 歯ブラシやスポンジブラシで歯や義歯を清潔に保つ → 肺炎予防につながる

- 舌苔(ぜったい:舌につく白い苔のようなもの)の除去も飲み込みやすさに影響

まとめ

- 嚥下機能は5期(先行期・口腔準備期・口腔期・咽頭期・食道期)の連携で成り立つ

- 高齢者は噛み合わせや口腔周囲筋力の低下などで飲み込みがスムーズにいかなくなることが多い

- 正しい姿勢ややわらか食、口腔ケアの工夫で、誤嚥・肺炎リスクを減らしながら「食べる楽しみ」を維持しよう

参考文献

・Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Japan. Annual Health, Labour and Welfare Report. 2020; Part 1, Chapter 2.

・Logemann JA. Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. 2nd ed. PRO-ED; 1998.

・de Labra C, Guimaraes-Pinheiro C, Maseda A, Lorenzo T, Millán-Calenti JC. Effects of physical exercise interventions in frail older adults: a systematic review of randomized controlled trials. BMC Geriatr. 2015;15:154.