最近、親の食欲が落ちて痩せてきたけど、これって放っておいていいの?

体重減少は要介護状態に直結する大きな問題です。

放置してはダメで、早期に対応することが必要です。

「年齢とともに食欲が落ちるのは仕方ない」と思っていませんか?

実は、高齢者の食欲不振を放っておくと、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋肉量・筋力の顕著な減少)へと繋がり、要介護リスクが大幅に高まる可能性があることがわかっています。

この記事では、理学療法士の視点から「なぜ食欲不振の放置が危険なのか」を解説し、フレイル・サルコペニアを防ぐために今日から始められる対策を紹介します。家族に高齢者がいる方はもちろん、ご自身が「最近食が細くなってきた…」という方も、ぜひ参考にしてみてください。

食欲不振がもたらすフレイル・サルコペニアのリスク

フレイル(虚弱)とは?

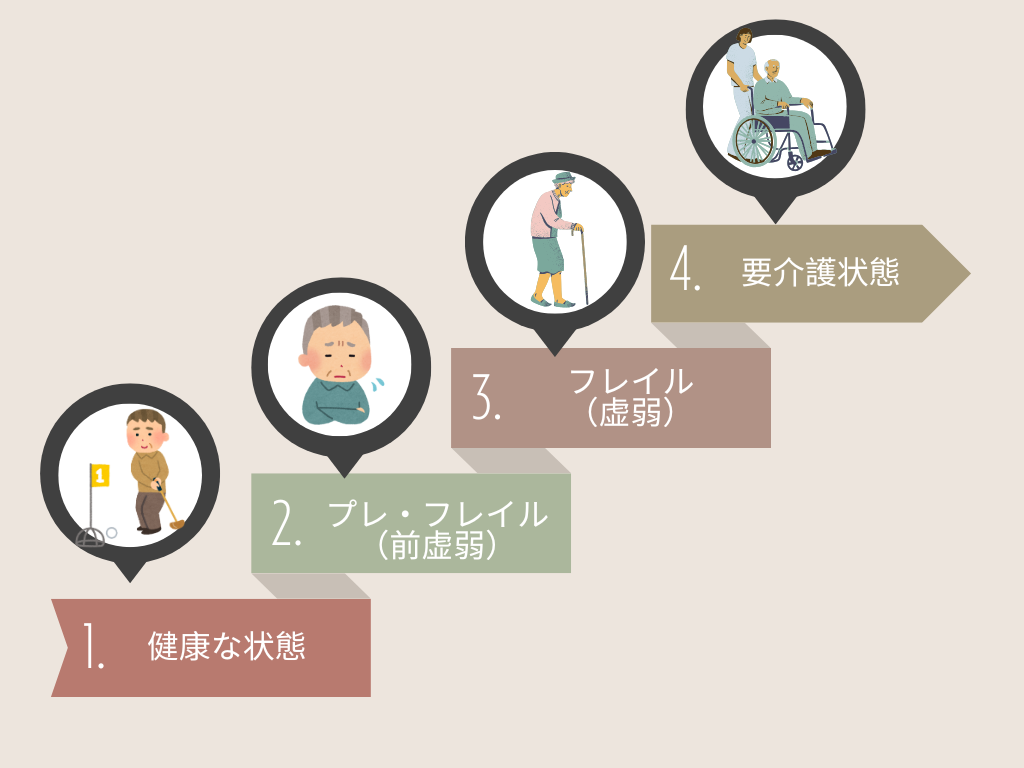

フレイル(虚弱)とは、加齢や慢性疾患などにより身体や精神が脆弱化し、さまざまな健康障害を引き起こしやすくなった状態のことです。つまり、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。

フレイルになると、筋力低下や活動量の低下、体重減少などが顕著に見られ、放置すると要介護状態に陥りやすくなります。

しかし、フレイルは「可逆性」を持つことが他の状態(寝たきりなど)とは異なる大きな特徴です。早期に気づいて栄養や運動面の改善策を取り入れることで、元の自立した生活に戻れる可能性があります。

サルコペニア(筋肉量・筋力の著しい減少)とは?

サルコペニアは、加齢に伴う骨格筋量・筋力の低下を指します。歩行速度の低下や転倒リスク増加の原因となり、フレイルとも密接に関連しています。サルコペニになると、歩く、立ち上がるなどの日常生活の基本的な動作に影響が生じ、介護が必要になったり、転倒しやすくなったりします。

なぜ食欲不振がフレイル・サルコペニアに繋がるのか?

- 栄養不足

タンパク質やビタミン、ミネラルが不足し、筋肉量を維持することができなくなります。 - 活動量の減少

食事量が減るとエネルギー不足に陥り、疲れやすくなったり、動く活力がなくなったりします。このことは、さらなる運動不足や外出を控える原因となってしまいます。 - 免疫力の低下

栄養不足や筋力低下は免疫機能の低下につながり、感染症リスクが高まります。フレイルやサルコペニアの状態の方はすでに身体が弱っているため、感染症が重症化しやすくなるリスクもあります。

食欲不振を放置すると起こり得る悪循環

フレイル・サルコペニアの進行

- 体重減少、筋力低下、日常生活動作の衰え

- 要介護状態や寝たきりリスクの上昇

- 要介護状態まで進行すると不可逆的となってしまう

社会参加の減少

- 外出や趣味を控え、家にこもりがちとなる

- 孤独感・意欲低下が進み、さらに食欲が落ちるケースも

基礎疾患・病気の早期発見が遅れる

- 食欲不振が胃腸障害、口腔内トラブル、うつ状態などのサインである場合も

- 放置されるほど治療が長引き、完治も困難に

「歳だから仕方ない」と思い込み、食事量の減少を”自然なこと”として見過ごすのは危険です。フレイルやサルコペニアは早期発見・早期対策が極めて重要。

フレイル・サルコペニアの簡易チェックリスト

以下のチェックリストは、フレイルやサルコペニアを疑う際の目安です。ご家族やご自身に当てはまる項目がないか、確認してみましょう。

フレイルのチェックリスト

| 項目 | 評価基準 |

| 体重減少 | 6ヶ月で、2kg以上の(意図しない)体重減少 |

| 筋力低下 | 握力:男性<28kg、女性<18kg |

| 疲労感 | わけもなく疲れたような感じがする |

| 歩行速度 | 通常歩行速度<1.0m/秒 |

| 身体活動 | 1.軽い運動・体操をしていますか? 2.定期的な運動・スポーツをしていますか? 上記の2つのいずれも「週に1回もしていない」と回答 |

5つの評価基準のうち、3項目以上に該当するものをフレイル、1項目または2項目に該当するものをプレフレイル、いずれも該当しないものを通常(健康状態)となります。

サルコペニアのチェックリスト

ふくらはぎでチェック!

- 椅子に座り、両足を床につける

- 両手の親指と人差し指で輪っかを作る

- 利き足でない方のふくらはぎの一番太い部分を力を入れずに軽く輪っかで囲んでみる

輪っかとふくらはぎの間に隙間ができれば、

サルコペニアのリスクが高いと考えられます。

高齢者の食欲不振を招く主な原因

多くの研究では、味覚や嗅覚の変化、口腔機能(咀嚼や飲み込み)の低下、心理的要因、そして生活習慣の変化が複合的に関与すると言われています。ここでは代表的な原因をいくつか挙げます。

加齢による味覚・嗅覚の低下

鼻詰まりをした時、食事をしても「なんか味気ないな」と思った経験はありませんか?

この経験と同じで、加齢により舌や鼻の感覚受容体が衰え、若い頃より味や香りを感じにくくなります。そのため食事が”おいしい”と感じにくくなり、自然と「食べる意欲」も減ってしまいます。

口腔トラブル・嚥下(えんげ)機能の低下

歯が抜けていたり、義歯が合わない状態だと、噛む・飲み込むことが苦痛になります。また嚥下機能が低下すると誤嚥(ごえん)のリスクが高まり、「食べるのが怖い」と感じることも少なくありません。

持病の影響

胃や腸などの臓器が病気となると、食べてもうまく消化や吸収ができなくなります。そのため、せっかく頑張って食べても、うまく栄養を身体に取り込むことができなくなり、臓器は脳に対して「もう食べなくてもいいよ」といった信号を送ってしまいます。そのため、さらに食欲不振が強くなることになります。

心理的・環境的要因

高齢になると買い物をする、料理をするということだけでも大変になったり、面倒になったりします。結果的に、食事を簡単に済ませてしまう → 栄養不足 → 食欲がさらに落ちる という悪循環につながります。

また1人暮らしの方は、「誰かと一緒に食べる楽しさ」がなくなり、さらに食欲が湧かないことに・・・。実は、抑うつ状態や認知機能の低下なども大きな要因の一つになっています。

日々の運動不足や活動量の減少

身体を動かすということ=カロリーを消費すること。1日中、動かずにいて、「あんまりお腹空かないな〜」と思った経験はありませんか?日々の運動や活動量が減少すると、エネルギーの必要量が減り、どうも食欲が湧かないということになりがちです。

理学療法士が考える「食欲不振を防ぐための実践ポイント」

タンパク質をしっかりと摂取する

- フレイルやサルコペニアの予防や改善には、筋肉の維持・合成に欠かせないタンパク質が特に重要

- 肉、魚、大豆製品、卵などをバランス良く取り入れる

- 口腔機能が低下しており、噛むのが大変という方は、やわらかく調理したり刻んだりして負担を減らす

宅配弁当や栄養補助食品を活用

- 調理や買い物が大変な場合は、宅配弁当・配色サービスを検討

- 高齢者向けに塩分やカロリーが調整されたメニューも多い

- 嚥下機能に対応したメニューもあり、取り入れやすい

栄養補助食品・サプリメント

- すぐお腹いっぱいになってしまうという人など、食事だけで十分な量を摂るのが難しい時の補助的手段

- 間食やデザートに食べられるものも多く、少ない量で高カロリーが摂取できるものも

適度な運動で食欲増加

- 運動によってエネルギー消費が増え、空腹感を感じやすくなるため食欲増加に繋がる

- 筋力が回復すると、活動量も増えて、良いことづくし!

理学療法士おすすめのエクササイズ

・椅子に座ったままの足踏み運動

・スクワットや立ち上がり動作の繰り返し

・1日5000歩を目指してウォーキング

まとめ:可逆性のあるフレイルを見逃さず、サルコペニアを防ごう

高齢者の食欲不振は単なる“食べない”問題ではなく、フレイルやサルコペニアを誘発する重大なリスクを含んでいます。一方で、フレイルは可逆性があるため、早期発見・早期対策を講じることで健康状態を大きく改善できる可能性があります。

- 調理・買い物の負担を減らす工夫(宅配弁当・作り置きなど)

- 適度な運動で空腹感を取り戻す

- 必要に応じてサプリや栄養補助食品を使う

- フレイル・サルコペニアのチェックリストで確認し、早めの受診や専門家への相談を検討

などの対策を、ぜひ今日から取り入れてみてください。たとえ軽度な食欲不振であっても、放置すれば状況は悪化してしまいます。逆に言えば、今から手を打てば、未来の健康を守る大きなチャンスになるのです。

参考文献

・Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146–M156.

・Morley JE, Vellas B, Van Kan GA, et al. Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(6):392-397.

・Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019;48(1):16-31.

・Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):531-532.

・Maher RL, Hanlon J, Hajjar ER. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf. 2014;13(1):57-65.

・de Labra C, Guimaraes-Pinheiro C, Maseda A, Lorenzo T, Millán-Calenti JC. Effects of physical exercise interventions in frail older adults: a systematic review of randomized controlled trials. BMC Geriatr. 2015;15:154.